大反转:加拿大宣布硕博全面豁免!留学正式迈入“质量竞争时代”……

发布时间:2025-11-13 13:46:38 阅读量:829

好消息!在宣布学签名额大幅“砍半”之后,加拿大移民部随即给留学体系注入了一针“强心剂”:

自 2026 年 1 月 1 日起,只要就读于加拿大公立指定学习机构(public DLI)的硕士和博士生,将全面豁免联邦学签新入境配额(study permit cap)。

同时,硕博申请学签时还将免提交省/地区证明信 PAL/TAL——无论所在省份配额是否吃紧,都不再受 PAL 限制。

移民部甚至上线了单独页面 “Get your graduate degree in Canada”,并明确表示硕博类学签目标审理时间为 2 周,足以说明联邦对这一群体的重视程度。

在过去一年多留学政策持续收紧的大背景下,这条消息无疑是目前最令人振奋的利好。但它的意义远不止于“放过一部分学生”。

它真正释放的信号是:

加拿大学签体系正从过去的“拼数量”,转向围绕“学术质量和人才价值”的竞争。

加拿大的留学产业,在经历了数年的膨胀和“刹车”后,终于迎来了一次真正意义上的结构性重置——不再一味追求“有多少人来”,而是开始认真思考“什么样的人该留下”。

加拿大政府明确向全球释放两个重要信号:

1:留学生数量要降,但科研与高端人才不能断。

普通本科与大专college是此次大幅砍配额的主要对象;而硕博不仅不受影响,还被单列,享有不占 cap、免 PAL的“豁免待遇”。

2:加拿大未来更重视“能留下的人”,而不是“能来的学生”。

硕博群体,本质上是加拿大在科研、人工智能、医疗、工程、生命科学、绿色产业等关键领域的人才蓄水池。

从长远看,留住这一批人,比简单扩大招生规模重要得多——因为他们决定的是未来的科研成果、技术突破和产业升级,而不是下一学年的报表数字。

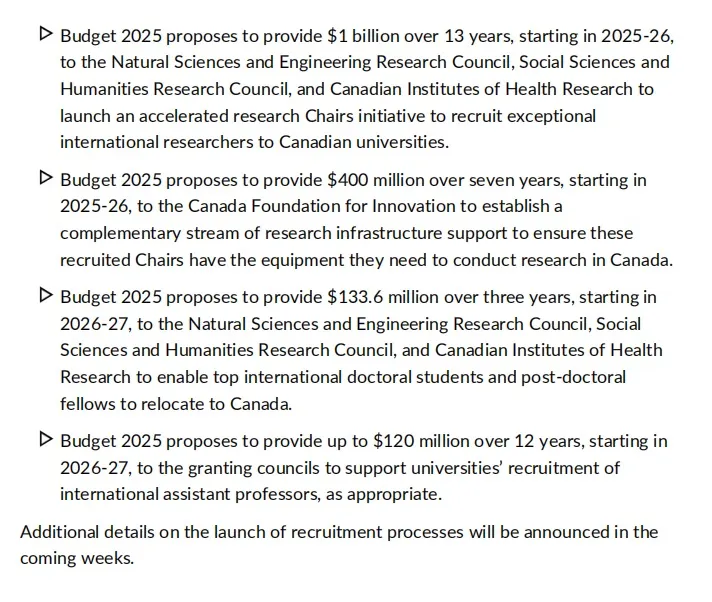

其实,加拿大对高端人才的重视,在预算案中也有提及——为强化创新能力和科研竞争力,预算案推出“国际人才吸引战略与行动计划(International Talent Attraction Strategy and Action Plan)”,目标是满足人工智能、生命科学、先进制造等战略产业的人才需求,同时保持可持续移民节奏。

围绕这个目标,政府提出的重点项目包括:

13年内为三大科研委员会(NSERC、SSHRC、CIHR)提供10亿加元设立“快速研究讲席”;

7年内向加拿大创新基金会拨款4亿加元建设研究设施;

3年内拨款1.3亿加元吸引国际博士及博后;

12年内拨款1.2亿加元吸引海外助理教授;

招聘1000多名国际顶尖研究人员赴加;

投资总额约17亿加元支持科研与人才流动。

而且,这种“抢人”并不只停留在联邦层面,高校也在加码自己的人才战。

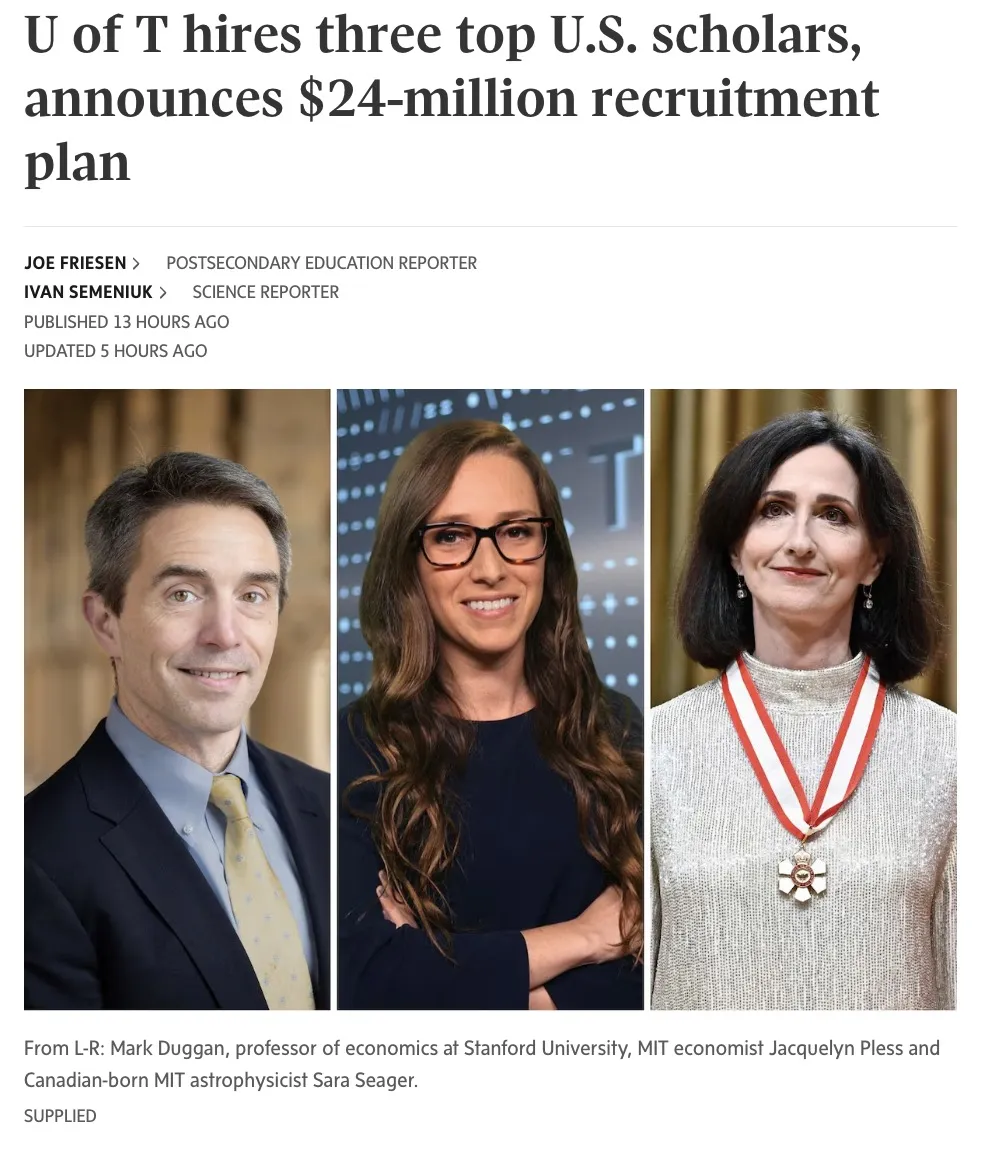

就在今天,多伦多大学就用一则公告,给了市场一个非常直观的信号:他们是真的愿意为顶尖人才“砸钱”。

多伦多大学宣布,重金引进三位国际级学者——其中包括一对来自斯坦福大学和麻省理工学院的经济学家夫妇:斯坦福大学经济学家马克·杜根(Mark Duggan)、麻省理工学院经济学家 杰奎琳·普莱斯(Jacquelyn Pless),以及一位重量级“海归”天体物理学家:目前在麻省理工学院任教的加籍学者 萨拉·西格(Sara Seager)。

与此同时,多伦多大学还宣布了一项总额2,400 万加元的人才计划,目标很明确:一方面,从全球范围内招募顶尖青年学者;另一方面,为校内研究人员的早期职业发展提供稳定、可预期的经费支持。

具体而言,学校计划在两年内:

招聘 100 名跨学科博士后研究员;

为每位研究员提供约 10 万加元总额的薪酬与科研经费支持(包含工资 + 项目经费)。

更关键的是——这些投入全部由多伦多大学自筹,经费不占用联邦预算中所提。

之所以从联邦政府到高校本身,都在这两年里格外着急地谈“高端人才”“科研力量”,根本原因在于:

过去十年,加拿大留学在“数量”上的确繁荣了,但在“结构和质量”上,却开始出现明显失衡。

要看懂“为什么要给硕博豁免”,不能只盯着一句政治口号,而必须同时把两套官方数据摆在一起看:

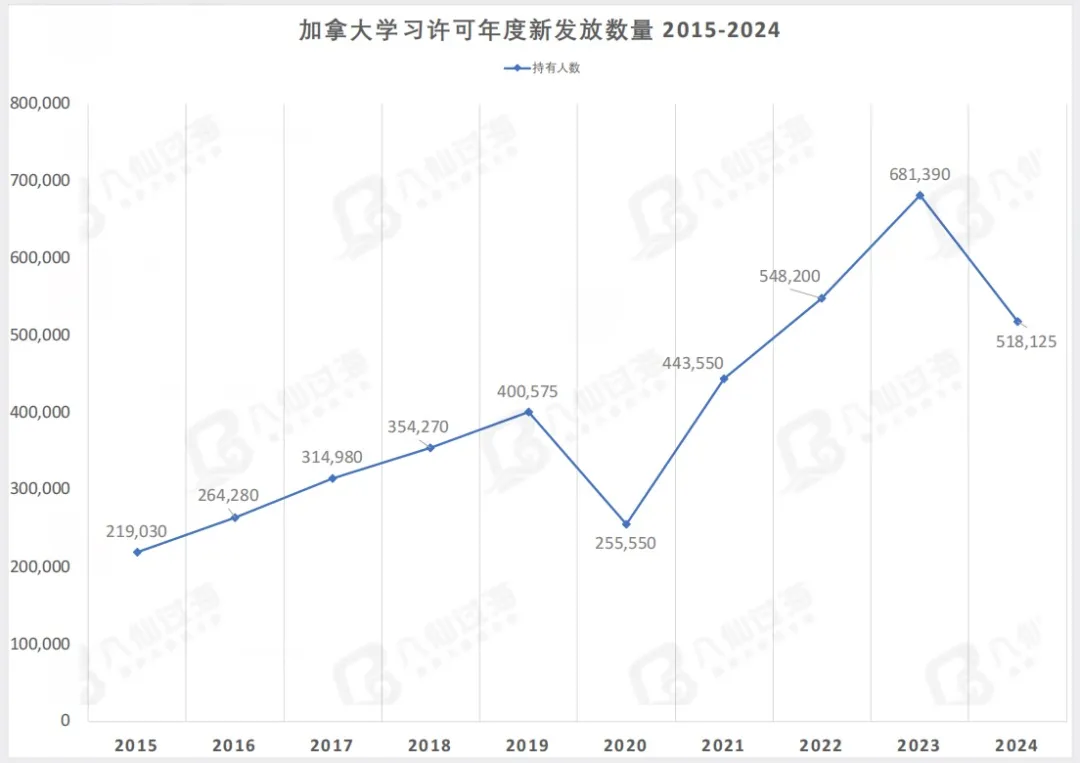

一套是IRCC 公布的 2015–2024 年“学习许可(study permit)新批数量”,它告诉我们:每年有多少人拿到学签、进入系统;

另一套是 加拿大统计局 PSIS(Postsecondary Student Information System)中,按学位层级统计的“在校国际学生人数”,它揭示的是:

这些学生到底集中在哪些层级——短期高教(college)、本科、硕士、博士,各自占了多少盘子。

把这两套数据叠加在一起看,我们会发现一个非常清晰的结论:

过去十年真正“膨胀”的,并不是硕士和博士,而是大专(college)和部分本科学位。

也正是在这个意义上,硕博豁免 cap、免 PAL,更像是一场“结构矫正”,而不是一次简单的优待某一群体。

是的,过去十年间,加拿大的留学生数量出现了暴涨。

以移民部公布的年度新批学签数量来看,从2015年的219,030人,飙升至2023的681,390人,即便是在联邦政府的“刹车”政策下,也有518,125个新批学签,而境内留学生总数已经达到了将近100万人。

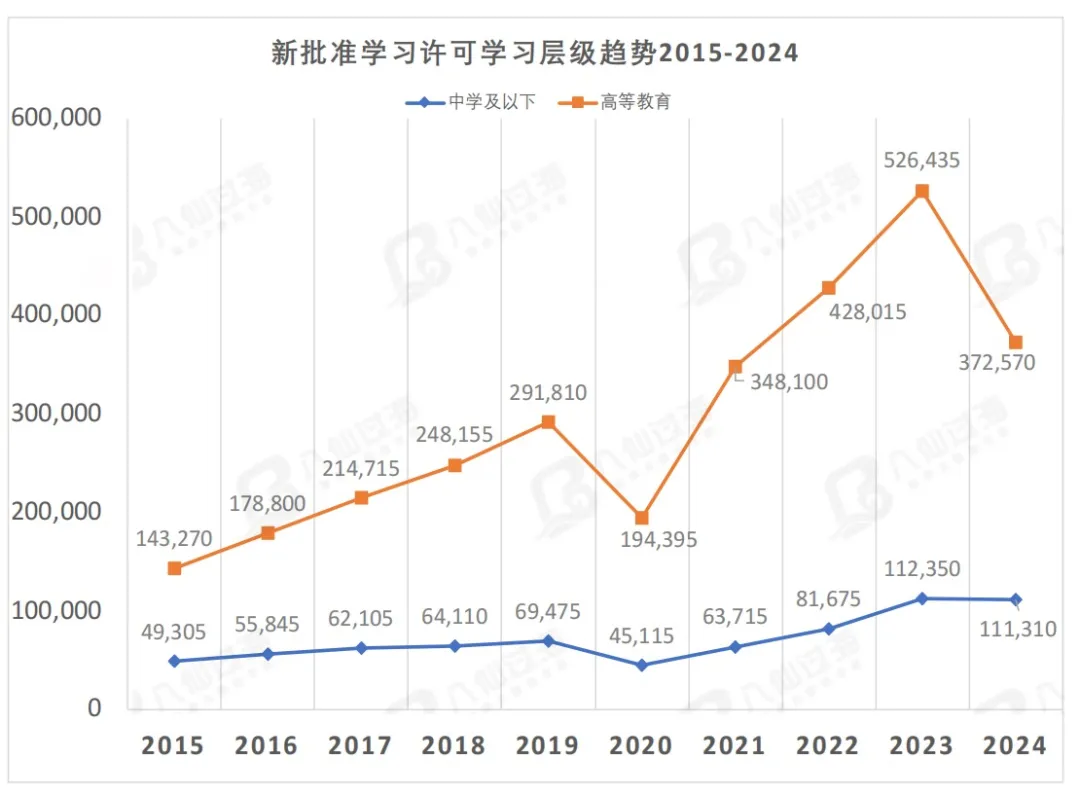

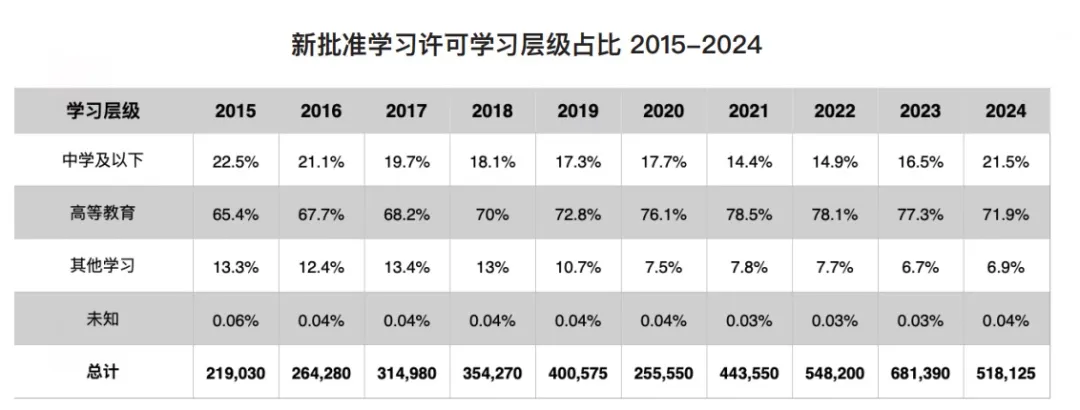

根据移民部提供的留学层级可以看出,大部分的留学生增长发生在高校群体,从2015年的14.3万增长到2023年的52.6万!

而如果我们将高校留学生的结构进行细分,则分发现——大专college和本科阶段是十年里增长最为显著的层级。

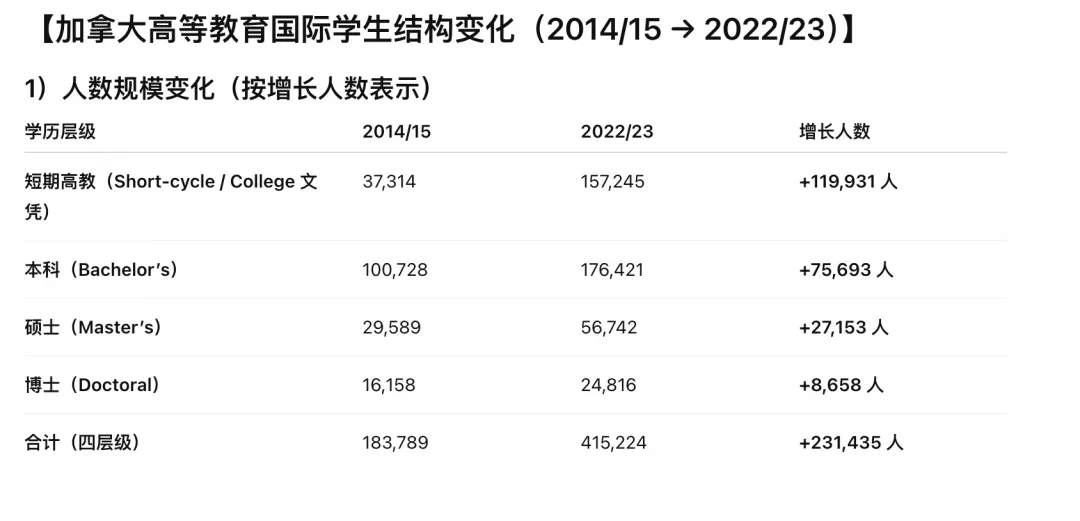

因为移民部的数据没有进行专/本/硕/博的细分,我们从加拿大统计局公布的数据里分别扒出十年里留学生的注册数据作为参考。

这份加拿大高等教育学生信息系统(Postsecondary Student Information System)数据可以告诉我们:

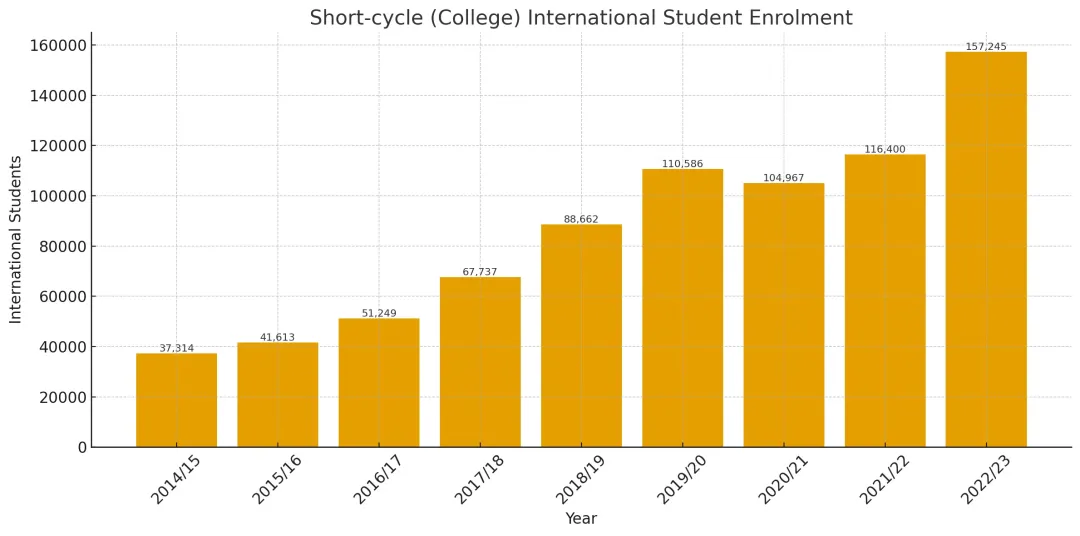

短期高教(Short-cycle / college):从约 3.7 万人 暴涨到 15.7 万人,翻了4倍多,在整体高教国际生中的占比,从 20% 左右抬升到接近 38%,几乎吃掉了本科的部分份额。

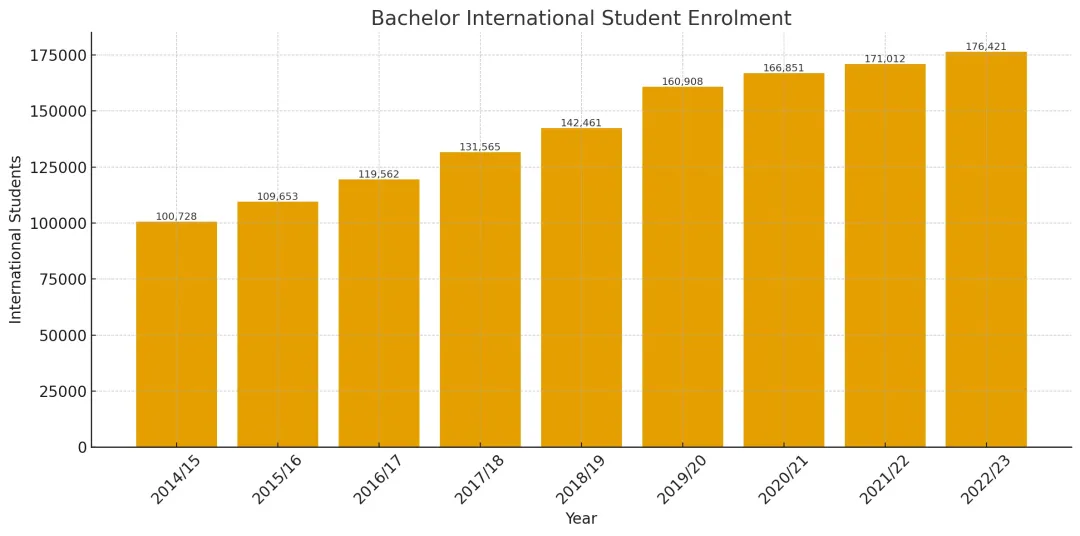

本科(Bachelor):从约 10.1 万 增长到 17.6 万,占比虽然从约 55% 下降到 42% 左右,但是人数稳步上升,不可忽视;

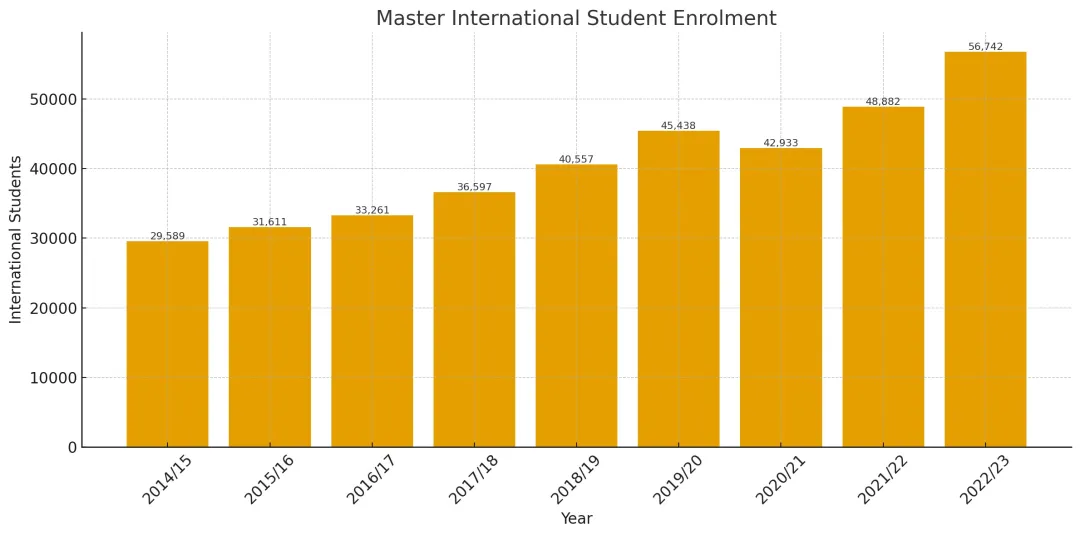

硕士(Master):从约 2.96 万 增加到 5.67 万,数量接近翻倍,但在整体高教国际生中的占比始终只在 10% 出头到 15% 左右的小区间里波动;

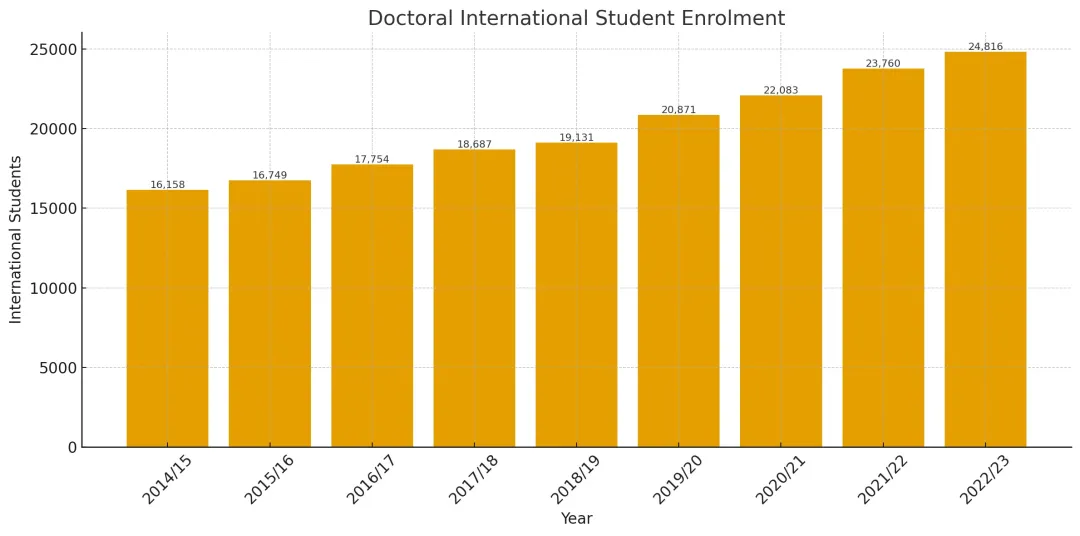

博士:从约 1.62 万 增加到 2.48 万,占比则从 约 9% 下降到 约 6%,始终是一个体量很小的板块。

换句话说:

高教国际生的盘子是从18万出头扩张到41万以上的,但“膨胀”的重心明显压在college和部分本科学位上。

硕士和博士固然也在增长,但无论从人数还是占比来看,都远谈不上是系统性压力的来源,更不是住房短缺、公共服务吃紧的“罪魁祸首”。

在这样的结构现实下,联邦在收紧总量、给学签上限额的时候,选择对硕士和博士“豁免 cap、豁免 PAL”,本质上不是偏爱某一拨学生,而是进行了一次针对性的结构调整:从高膨胀、易套利的环节(部分 college、本科)收紧,把资源留给科研与高端人才。

不得不说,最近四五年间,联邦政府对留学生政策的改变,就是一个扩张-刹车-拨乱反正的过程。

当我们回看时间线,不由为留学生喊冤——今天的“弃子”,何尝不是当时的“救命稻草”?在疫情后的复苏阶段,是他们撑起了加拿大服务员的半壁江山,给加拿大经济带来了数百亿的资金流入……

2020–2022:系统被推向膨胀

当时间拉回到5年前,当那场席卷全球的疫情到来的时候,加拿大政府给留学生们开放了各种“优待”,并引发了留学产业的蓬勃发展。那段时间:

网课豁免, PGWP 延长,让加拿大留学成为了“香饽饽”;

私立–公立合作招生爆发,带来了一年300多亿的经济收入;

非学位PGWP大量延伸,让留学生们走上职业岗位,填补劳动力空缺;

也就是这段时间,加拿大学签从之前的21.9万飙升至 44.3 万(2021)、54.8 万(2022)、甚至68.1 万(2023)!

于是,也带来了危机——住房供应、学校设施、医疗服务等等都远远落后于学生增长,这一时期也为后续的“刹车管控”埋下伏笔。

2023:省级政府集体要求联邦“介入”

其实不仅是留学生,各类临时居民的大量涌入让加拿大的基础设施和社会服务都不堪重负。于是,安省、BC省、阿省这几个教育大省开始出门,多次公开施压联邦政府。

那时候,部分城市住房空置率跌破 1%,College 与语言学校“大量扩招”引发舆论恐慌;大学生、居民租房矛盾显著升温,时任移民部长也开始“帅锅”给留学生,一向温和的加拿大人在民调中出现了大量的“反移民”倾向……

可以说,2023年的舆论和公共压力,是 2024大收紧的直接背景。

2024:学签体系发生30年最大改革

2024年是加拿大留学史上一个关键性年份。1 月 22 日,联邦政府按下了学签改革的“总开关”,陆续出台了多项措施:

设置学签全国总理cap:将新批学签的数量控制在435,000份;

引入省级证明信PAL/TAL ,让各省分配学签配额;

多数一学年的diploma 不再获得PGWP;

私立–公立合作(PPP)被彻底叫停;

大部分本科/college 配偶工签不再开放……

2025:减量提质,硕博豁免

经过一年多的改革,效果显著,但新的问题也开始涌现:

安省、BC省多所大学本科生源下降 20–40%;

学院裁员、停招部门、取消课程;

科研团队担心硕博 TA / RA 不足;

医疗与工程行业警告“研究生收紧将伤及国家竞争力”……

于是,联邦在《2026–2028 移民水平计划》发布时表示:继续严控留学生的数量,但是给予硕博豁免。

给硕博“cap 豁免”,绝不是简单的“照顾一小撮人”,而是因为对加拿大来说,当下真正短缺的,从来不是更多的留学生,而是足够多、足够扎实的高端人才。

从用人需求看——加拿大缺的恰恰是“硕博级”的人。

从联邦预算案和各类劳动力报告中都可以看出,加拿大未来最紧缺、最依赖专业深度的领域,大致集中在几大板块:

医疗体系:护士、公共卫生专业、医学技师等;

人工智能 / 机器学习;

工程类:机械、电气、土木等传统工程与新基建;

制造业技师与高端装备相关岗位;

绿色能源、气候科技与减碳相关产业;

生物医药与生命科学。

这些岗位背后,对应的往往是硕士、博士层级的培养体系。而加拿大本地在这些专业的入学率、本科升学率并不算高,单靠本国学生很难“自给自足”。

换句话说,如果不适度依托硕博国际生,加拿大很难在这些关键赛道上填补人才缺口,更谈不上在全球范围内保持竞争力。

从国际环境看——没有高端人才,“独立自主”只是口号。

今年的加拿大,在贸易、科技、安全等多个领域,都被迫认真面对一个问题:

如果没有自己的科研能力和技术团队,就很难在任何一场大国博弈中拥有真正的发言权。

不论是经济结构转型,还是国防与安全合作,抑或是 AI、芯片、生物医药等前沿科技,背后都指向同一件事:

顶尖人才,是现代国家“硬实力”的一部分。

这也是为什么联邦会在预算案中拿出真金白银去做“国际人才吸引战略”,大规模投资科研讲席、博士后项目、助理教授岗位。既然已经决定要在全球抢人,就更不可能在学签端把来读硕博的人“一刀切”在门外——政策在这一点上是自洽的。

从问题源头看——College 膨胀带来的后果,不该由硕博来背锅。

这两年,关于留学生的负面舆论明显增多,但如果把抱怨的内容拆解一下,你会发现,公众不满的焦点主要集中在:

租房供应严重不足、租金飙升;

私立–公立合作项目(PPP)鱼龙混杂;

各类非学位课程规模过大、导向模糊;

部分质量堪忧的院校高度依赖留学生学费生存;

本科宿舍紧张、校园与城市公共资源被蚕食。

而这些问题,几乎都和“硕博扩张”关系不大,更多是 college 与部分本科学位无序扩张 的副产品。

在这种背景下,如果在压缩总量时,把刀也同样挥向硕博,那就等于是让原本“无辜”的研究生群体替整个系统去承担舆论和结构性风险,这显然说不过去。

因此,在收紧学签总量、压缩 College 和部分本科规模的同时,保留硕博的豁免地位,本身就是一种逻辑上的必然结果——既回应了国内对于住房、公共服务承压的担忧,也避免在高端人才上“自废武功”。

未来的加拿大留学,已经很难再回到“谁都能来、谁来了都能留”的时代。

新的趋势是:数量要控住,结构要调好,质量要拉升。

但如果我们回到留学的本质——不是去“蹭一张签证”,而是借此完成一段真实的专业积累和人生跃迁,那么加拿大全球少有的科研环境、社会稳定度、多元包容和长期发展空间,依然让它成为最值得投入时间与成本的目的地之一。

配合这轮结构性调整,加拿大留学的“粗放扩张期”正在谢幕,就像我们前文所说的——加拿大,即将再次迎来留学的"⻩⾦时代"!

如果您对加拿⼤的留学移⺠有任何问题, 也欢迎与我们取得联系:baxianchuguo

相关文章

人在境外也能拿BC省提名?一个真实案例告诉我们:这些人仍有机会!

好消息!BC省提名2026年首邀降门槛:高薪类70刀直通,邀请规模翻倍!

重磅|新不伦瑞克省移民通道全面改革:多类岗位被清退,AIP不再“雇主说了算”!

管控升级:移民部将追踪临时居民离境情况,留学生PGWP合格专业冻结!

加拿大政府终于对难民福利下手了!高校也跟着“躺枪”?

突发|2026年BC省提名政策更新出炉:规则不变,但筛选明显收紧!

最新民调:满意度58%、好感度59%!加拿大人愿为卡尼的内外动作“买单”

福特和卡尼“和解”了?这场汽车争议,正在改变加拿大的工作和移民途径!

别被“1890刀”刷屏骗了:加拿大这波新福利,新移民到底能拿多少钱?