加拿大移民,是不是要“完了”?

发布时间:2025-10-30 01:31:38 阅读量:314

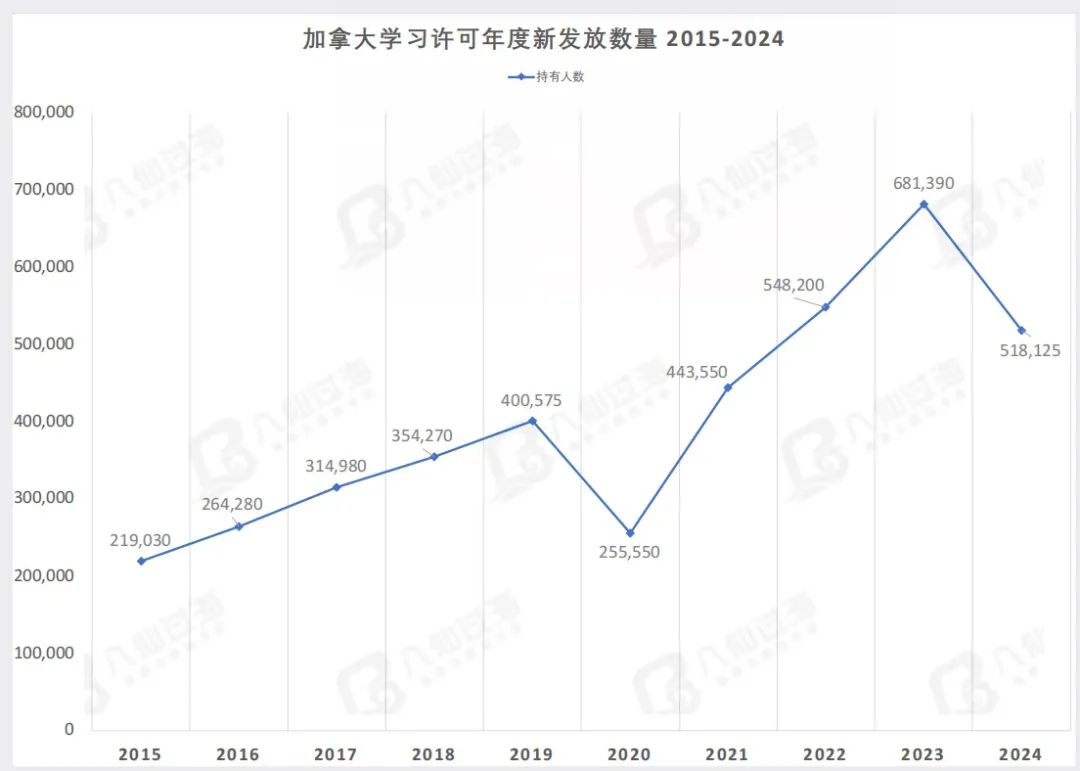

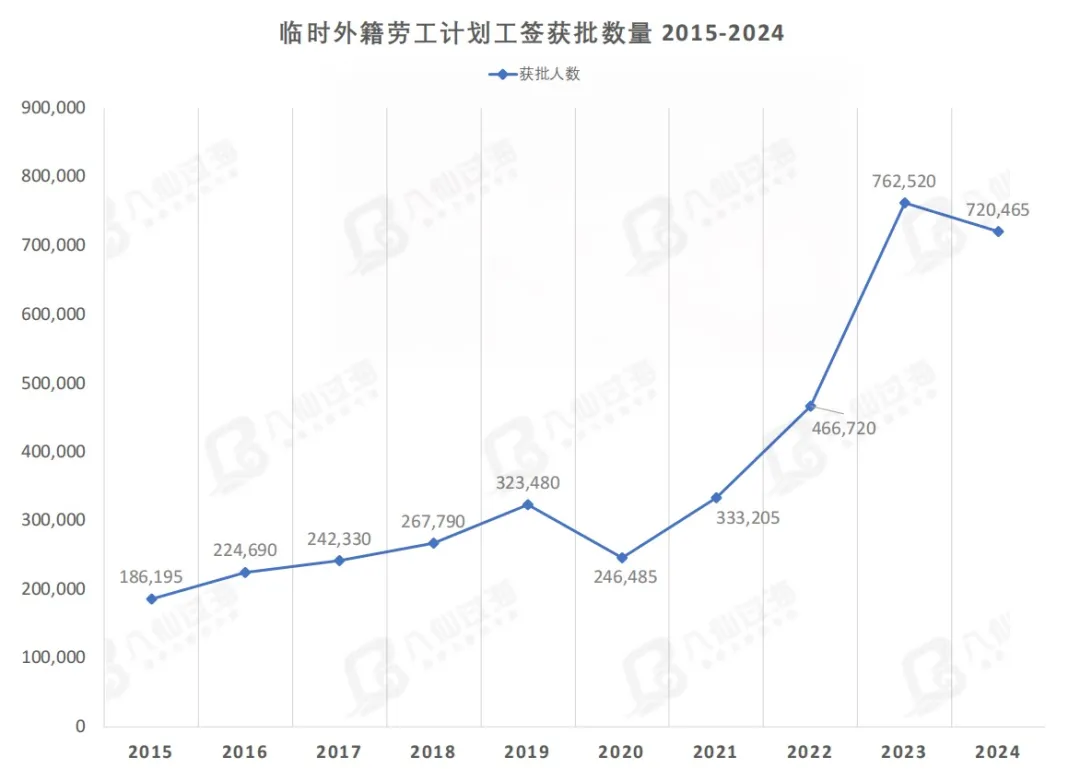

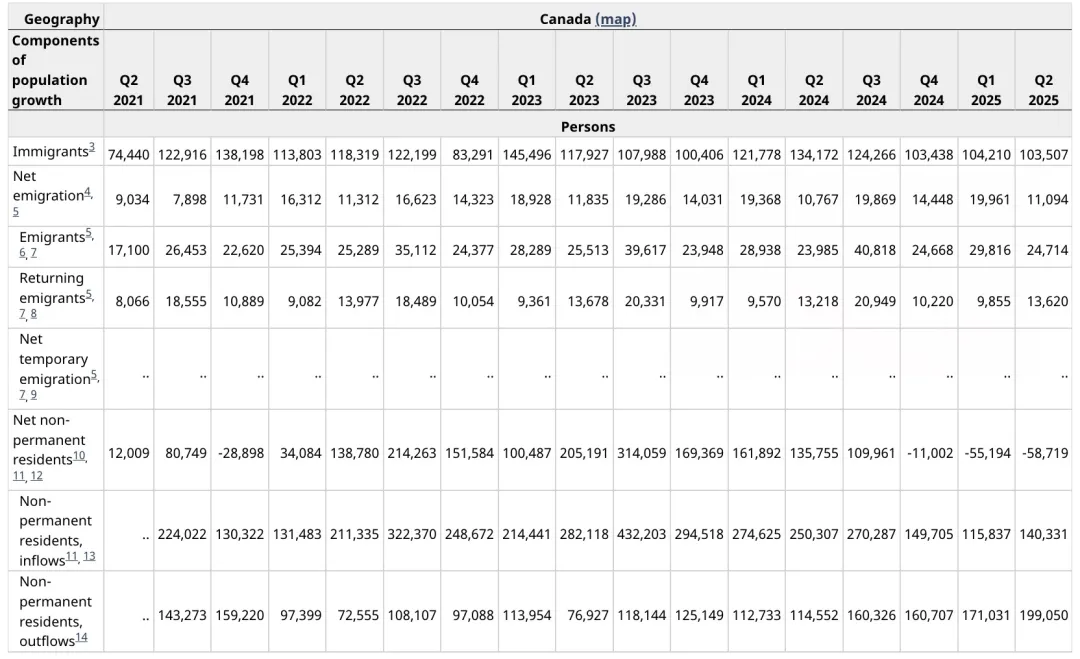

事实真是如此吗?先把答案放在前面: 没有完,也不会完。 对加拿大而言,移民是基本国策,是长期的人口与经济战略,不是一次性的政策试验。大家近期感到“更难”,本质上是把2021~2023年非常态的扩张,校准回可承载、可落地、可留存的节奏——也就是把移民系统恢复到可持续水平。 接下来一个阶段的移民生态,不再是“谁都能来、谁都能留”,而是入口更精准、过程更合规、路径更重‘留存’。 说完结论,我们再看缘由与现象解析。 过去一年多,这是一个客观感受,直接原因在于联邦在三条线同时加力: 自 2024 年起,多项政策对学签与部分工签的配额、资格与学校/项目质量提出更高要求;永久居民(PR)年度目标仍在,但结构与节奏更强调匹配与可承载,不再“单向冲量”。 政府对雇主合规与个人守法的要求明显提升,未经授权工作(现金工)、虚假陈述/材料等被重点审查,审理趋于按章就位而非频繁“临时宽免”。 境内执法与递解执行更常态化,强调让系统回到“规则能落地、程序有威慑”的节奏。 临时居民进入减少、离境增多; 高校到课率与住宿承载回落到更现实区间; 入门岗位(餐饮、零售、仓配等)供需降温,排班更看重合规与稳定; 审理从“动辄临时政策、特批放闸”回归常态,流程更细、材料要求更严。 但这不等于“关门”:政策的目标是把资源优先投向“匹配度高、能转 PR、留得住”的人群与项目,让“来得了、留得住、融得进”真正成立。 为了大家为了读懂这轮调整,我们把人群和指标分成“两条轨道”——永久居民PR和非永久居民NPR。 可见,加拿大的永久居民设置,是为老龄化与生产率问题提供中长期增量,不是短期“冲量工具”。 2016–2019:随经济与教育需求稳步增长; 2020–2023:复苏期为托底高校与用工,一度超常放量(网课、延签、临时公共政策叠加); 2024–2025:拨乱反正,净流入回落甚至阶段性转负,把系统拉回可承载区间。 留学生 国际人才流动计划工签 临时外籍劳工 总得来讲,PR稳定、NPR摇摆。当非永久居民随着政策调整而降温时,公众对“移民更难”的体感会迅速放大。但其实永久居民PR还是相对稳定的。 PR 仍在稳定流入:多数季度维持在10–14 万/季,其中刚刚过去的2025年第二季度,仍有103,507名PR顺利登陆加拿大; NPR 出现“拐点”:从2023第二季度的净增205,191人、2023年第三季度狂增314,059人的顶峰状态,到 2024年第四季度开始出现了连续3个季度的人群净流出,而且规模越来越大,数量分别为11,002人,55,194 人,58,719人。 “离开、回流”幅度温和:不可否认,非永久居民的离开或者再回流情况一直是存在的。但是数据可见,多数季度净移出在1~2万之间,远远小于 NPR近几年的剧烈摆动。 而这给加拿大社会造成什么样的影响呢?简单来讲,境内房子租金的涨跌、房源的松紧、工作岗位的冷热,多数和NPR的来去相关;而永久居民PR,仍是移民系统的稳定支撑。 这也是为什么我们会看到:高校到课率、周边租房行情、基础岗位用工这些“当季指标”,会跟着 NPR 的节奏“热冷切换”;而地方“人口存量”和中长期产业用工,更多由 PR 的稳步增涨撑着。 非常态扩张(约 2020–2023) 是的,转折点就是疫情。它的出现以及随之而来的各种“出入境禁令”、“卫生禁令”等等打乱加拿大的线下教育与用工情况。于是,政府通过境内签证延期、过渡性工签延长、学习/工作条件灵活化等等政策对冲高校与企业的短期风险; 那段时间,“先留住人、再谈转身份”的逻辑贯穿其间——更何况,联邦政府和省级政府也都在某种程度上放宽了永久居民的申请条件。 审理也倾向“放速度保稳定”——在留学生、临时外籍劳工、访客蜂拥而来的情况下,移民部维持着一贯的低效率,导致非永久居民的“池子”迅速膨胀,各类审批的积压情况越来越严重…… 所极必反,水满则溢。 这种非常态的扩张导致加拿大的社会资源面临着重重考验,陆续出现危机:住房、医疗、教育等等,无一幸免。于是,加拿大政府不得不做出调整。 (2)有序回归(2024–2025) 于是从2024年1月开始,我们可以看到:学签额度管理、工签条件升级、用工合规严查、递解提效……层层政策加持下。NPR的数量显著回落; 与此同时,一系列“留住境内人才”的政策也相继出台,强调选拔符合劳动力市场需求的人才以及让其长期留存。 (3)PR其实没变 当非永久居民“大张大合”的时候,加拿大永久居民的变化相对稳定。因为他们长期“为缺口服务”的定位没有变。只是选拔的标准有所提升,更强调匹配度与质量,而不是“单纯堆量”。 让我们再回到最初的问题——学签/工签减少,意味着加拿大移民“关门”吗?我想看完我们前面的分析,你肯定也会得出一个揭露:当然不是。它更像一套结构矫正机制,叫停非永久居民蜂拥而至的态势,然后把有限的永久居民配额聚焦在匹配度高、对加拿大经济发展更有利的人群与领域。 与此同时,努力弥补政策上的漏洞,强化雇主合规和个人守法,减少“劣币驱逐良币”。 虽然短期来看,学签、工签出现了大幅度回落,但是从中长期来看,能够留下的是,都是更符合加拿大需要的人才,他们的融入更快、留存更稳。 前面提到过,因为阶段性的政策放宽,导致加拿大成为全球最好移民的国家之一,吸引了大量的申请人。而在名额增长又缩减的情况下,竞争自然就激烈了。 叠加加分 除了正常的加分情况外,加拿大临时出台了很多签证延期政策,导致申请人境内的工作时长得以增加,语言能力得以提高,按照现行的打分机制,这些人的分数自然更高。 再叠加其加拿大学历、加拿大境内工作经验、语言高分,以及省提名等等,在名额缩减的情况下,获邀人的分数线自然更高。 加拿大永久居民PR:具有相对稳定性,是加拿大移民体系的“底盘”; NPR 在“校准”:从“非常态扩张”回到“可持续”,短期“更难”是表象,提高匹配与留存是方向; 分数走高有逻辑:同池竞争更强、境内加分项更多; 应对之道:该“堆”的硬指标尽快堆,该“换”的赛道尽早换,流程与证据干净、完整、合规。 但再来一次“疫情后超常放量”的情况,除非遭遇极端外部冲击,也是不太可能的。 关注我,带你了解一个真实的加拿大!

1)入口端:控量与提质并举

2)过程端:合规与审查更严格

3)递解(驱逐)与执法提效

这三条线叠加后的短期表象

永久居民:确定性底盘,设置需符合长期目标

就像我们开篇所说的,加拿大是一个传统的移民国家,其经济发展离不开移民,尤其是对经济发展、文化多元、社会稳定起着重要作用的永久居民。长久以来,加拿大政府都为永久居民设置了严格的年度配额,并以此为基础,进行审理、管理登陆。而这也决定了它对短期波动并不敏感。

我们回看近十年里永久居民的配额脉络:

2015–2019:稳步上行、结构微调。其中经济类占比逐渐走高,地区与行业更均衡;

2020–2021:在新冠疫情的扰动下,各国相继出台“禁令”,让加拿大永久居民的入境数量出现下滑,联邦政府立马启动“大赦”,将情况掰回,让配额和审理节奏维持相对平稳;

2022–2025:继续按规划推进,强调填补结构性缺口与地域均衡。虽然配额出现了增长和回落,但是不管是39.5万还是未来的36万,都比疫情前有所不同增长,维持一个整体缓慢上升的态势。

非永久居民:当季“风向标”,对环境高度敏感

除了永久居民外,还有一些人群持有学签、工签、访签、部分过渡性许可等等,也就是非永久居民。

这些人群具有“高度敏感”性,政府也会根据短期的政治、经济及劳动力情况随时做出调整,而他们对学校、用工、生活成本、签证规则、执法强度等等也会做出快速反应。

回看最近十年,非永久居民的入境情况可谓“大张大合”:

我们可以用一组数据来相对直观的区分两者的不同。

2025年9月24日,加拿大统计局更新了最新的“国际移民迁移”情况。我们将疫情后四五年的情况放在一起对比,就会发现:

现象解读完了,我们再来挖一下原因——为什么加拿大近十年会出现非永久居民“猛冲—校准”的态势?这一切都要从2020年席卷全球的新冠疫情开始……

你可能会问,以上种种,只解释了留学生和工签持有人的问题,并没有解释为什么通往永久居民身份的移民项目越来越难的问题——分数线就是越来越高了!

要回答这个问题,也要回归前面所说——永久居民的配额问题。因为每年吸纳的新永久居民数量是一定的,移民部管的并不是分数,而是人数。

而在经历了疫情后人群大量流入的情况下,推高分数线的,一个是供需结构,另一个是特殊的“叠加加分”现象。

供需结构

加拿大的移民,没有完,也不会完。只是在其发展过程中,难免出现走偏以及纠正的情况罢了。

回看近5年的季度数据与十年发展脉络,我们可以清晰地发现:

所以,目前的阵痛是暂时的,随着境内临时居民人数的减少(或消化)、非永久居民的入境趋于常态,加拿大移民会慢慢回归正轨。

相关文章

人在境外也能拿BC省提名?一个真实案例告诉我们:这些人仍有机会!

好消息!BC省提名2026年首邀降门槛:高薪类70刀直通,邀请规模翻倍!

重磅|新不伦瑞克省移民通道全面改革:多类岗位被清退,AIP不再“雇主说了算”!

管控升级:移民部将追踪临时居民离境情况,留学生PGWP合格专业冻结!

加拿大政府终于对难民福利下手了!高校也跟着“躺枪”?

突发|2026年BC省提名政策更新出炉:规则不变,但筛选明显收紧!

最新民调:满意度58%、好感度59%!加拿大人愿为卡尼的内外动作“买单”

福特和卡尼“和解”了?这场汽车争议,正在改变加拿大的工作和移民途径!

别被“1890刀”刷屏骗了:加拿大这波新福利,新移民到底能拿多少钱?